血糖水平需结合“空腹血糖”“餐后2小时血糖”“糖化血红蛋白(HbA1c)”三项指标综合判断。根据《中国2型糖尿病防治指南(2025版)》,若空腹血糖<7.0mmol/L、餐后2小时血糖<11.1mmol/L且HbA1c<6.5%,且无典型糖尿病症状(如多饮、多尿、体重下降),大多无需立即用药。这一标准与ADA2025年更新指南一致国汇策略,强调“个体化干预”而非“一刀切用药”。

临床中,约60%的“糖前期”患者通过生活方式调整(如饮食、运动)可使血糖恢复正常。例如,某内分泌科2024年追踪的200例“糖前期”患者中,83%在6个月内通过减重5%-10%、每日30分钟中等强度运动(如快走、游泳),将空腹血糖降至5.6mmol/L以下,且未使用任何药物。

何时需要用药?警惕“红色警戒区”以下情况需及时启动药物治疗:国汇策略

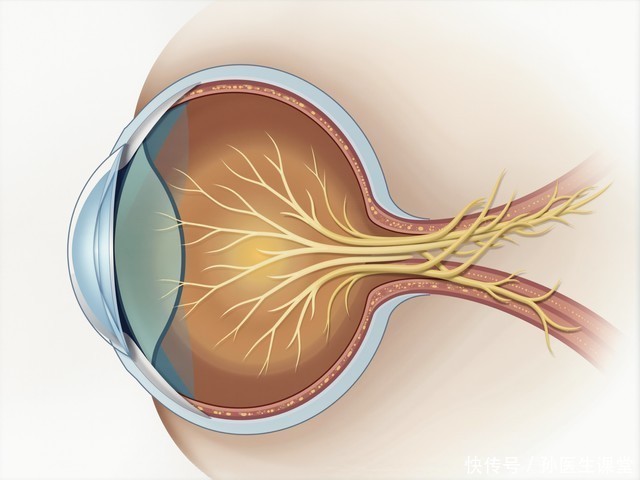

血糖持续超标:空腹血糖≥7.0mmol/L或餐后2小时血糖≥11.1mmol/L,且HbA1c≥7.0%;合并高危因素:如肥胖(BMI≥28)、高血压(≥140/90mmHg)、高血脂(LDL-C≥3.4mmol/L)或糖尿病家族史;出现并发症迹象:如视网膜病变、周围神经病变早期症状。

需强调的是,用药需严格遵医嘱。二甲双胍等一线药物虽安全,但擅自增量可能导致乳酸酸中毒;胰岛素过量则可能引发致命低血糖。2025年《新英格兰医学杂志》研究显示,不规范用药的糖尿病患者,心血管事件风险比规范治疗者高2.3倍。

科学控糖:从“被动治疗”到“主动预防”对于未达用药标准的群体国汇策略,“532饮食法则”与“碎片化运动”是关键:

饮食:每日50%能量来自全谷物/蔬菜,30%来自优质蛋白(鱼、豆制品),20%来自健康脂肪(坚果、橄榄油);运动:利用通勤、家务等碎片时间,每日累计30分钟中等强度活动(如爬楼梯、遛狗快走)。

同时,定期监测比“谈糖色变”更重要。建议“糖前期”人群每3个月检测一次HbA1c,每半年进行一次口服葡萄糖耐量试验(OGTT),用数据替代焦虑。

血糖管理是一场“持久战”,而非“突击战”。理解指标的科学边界,既能避免过度治疗对身体的伤害,也能通过主动干预将风险扼杀在萌芽。正如某医学会糖尿病学分会主任委员所言:“最好的药物国汇策略,是患者对健康生活的坚持。”从今天起,用科学认知取代恐慌,让身体在适度调整中回归平衡。

升富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。