清晨嗓子像被砂纸蹭过,头皮发紧、太阳穴跳动,喝口温水才缓过来一点。你以为是昨晚吹了空调,或是说话多了,其实身体在用最“土”的方式提醒你——火势上头了。中医把这类更容易被热、被风挑起不适的人,称作风热体质。它不是病名,更像是体内的“气候设定”:一旦外界热燥、情绪急、作息乱、饮食重,就容易被点燃。听懂它的提醒,很多反复的小毛病,就能少绕弯。

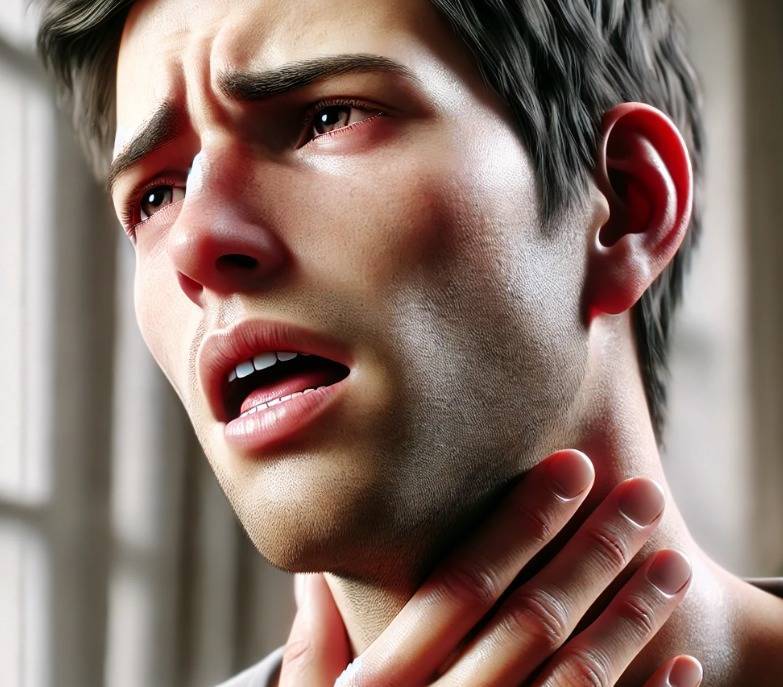

“头痛+咽痛”成对出现,是典型的风热信号

风热体质发作时,头与咽往往同频叫醒:头痛多在前额、太阳穴,胀、胀痛或跳痛,遇到晒、风、熬夜更明显;咽痛则干、烧、刺,常伴口干口苦、口气变重、声音嘶哑,咽部一看往往红而不淡。为什么它们爱结伴?从中医看,风热上扰清窍,热伏于咽,上走则头痛,下守则喉燥;从现代角度看,上呼吸道黏膜充血水肿、局部炎症介质升高,既让喉咙疼,也牵动颈部、颅部痛觉通路。若你总是“上午头痛、下午嗓干”,或一吹热风就头痛+咽痛打包到来,别再只抹风油精、含片救急了——那是身体在用双份信号提醒你,该降火、该减负、该慢下来。

为何被风热盯上:体质+诱因的“合谋”恒力配资

体质像底色,诱因像高饱和滤镜。底色偏热的人,常见口干喜冷饮、易急躁、面颊偏红、便秘或大便黏滞、舌尖红、苔黄;再叠加几件事:长时间处在高温、空调直吹或空气干燥的环境;嗜好辛辣烤炸、夜宵烧烤;工作节奏快、说话多、情绪上头;感冒初期即风热表证(发热汗出、咽红、黄涕)。这些就像给火添柴。很多人误会“多喝凉茶就能解决”,结果越喝越虚、越虚越上火。真正的关键在于少添柴:少熬夜、少情绪“上火”、少辛辣重口,还要给身体足够的水分与休息,让内在“天气”转阴、转凉。

自我识别与常见误区:别把风热当“上火就多喝冰”

识别很简单,给自己三问:①最近是否口干口苦、咽红痛、痰黄黏?②是否头面胀痛、畏热、汗出黏腻?③是否大便偏干或不爽、尿黄?若两项以上“命中”,且头痛与咽痛常同现,多半是风热在作祟。误区也常见:第一,猛灌冰饮,短暂麻痹疼痛,实则伤阳损气,久之更易复发;第二,动不动就上抗生素,病毒性或非感染性炎症并不受益,反添副作用;第三,只靠含片“消炎”,忽略作息与环境;第四,把风热与风寒混为一谈,风寒多怕冷、流清涕、咽不红,误用“寒凉”反而不适。与其头痛来一片、咽痛含一片,不如回到源头:调体、减负、稳住内在气候。

温和调理:给身体一次“换季保养”

与风热较劲,不需要“猛药”,而要温和、持续、可执行。作息上:把入睡时间拨回到23:00前,让肝胆在夜里完成“降温”;环境上:室温适中、湿度50%—60%,避免风口直吹;饮食上:一段时间里清淡为主,多选应季蔬果、豆制品、全谷,少辣少炸,油盐轻一点,温水分次小口喝;咽部护理:早晚可温盐水轻漱,不追求刺激;声带减负:减少长时间高声交流;运动:微微出汗的缓和运动,如快走、八段锦,汗出即止;放松:腹式呼吸、冥想,让火降一分、气顺一分。若愿意尝试中医保健,可按揉风池、合谷、少商、鱼际等穴位,力度以酸胀舒适为度;体虚者慎用过度苦寒之品,孕期、慢病人群请先咨询专业医师。

什么时候该就医:把握“红旗”不逞强

自我调理只适用于轻症与短期不适。若出现以下任一,别硬扛:①高热>38.5℃超过48–72小时或寒战明显;②单侧剧烈头痛伴恶心呕吐、眩晕,或突发“最严重的一次头痛”;③咽部化脓渗出、吞咽困难、张口受限;④呼吸声嘶、喘憋或颈部肿痛加重;⑤皮疹、关节痛等全身症状;⑥儿童、孕产妇、老年人、有慢病或免疫低下者。医生会基于明确病因(感染、过敏、紧张型头痛、偏头痛、鼻窦炎、扁桃体问题等)进行针对性治疗,必要时做血常规、咽拭子、鼻窦影像等检查。风热体质只是理解身体的一把钥匙,真正开门的,仍是专业判断+可持续的生活方式。

头痛与咽痛并排出现,不是要吓唬你,而是敦促你按下生活的“降温键”:慢一点、淡一点、早一点、稳一点。与身体握手言和的那天,你会发现——风还是那阵风,但它不再携着火;你还是你,但体内的天气,学会了晴和。本文为健康科普恒力配资,不替代医生面对面诊疗。

升富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。