1949年11月的北京已是深秋盘配资,东单一带的梧桐叶被风卷得沙沙作响。上午九点多,一辆并不显眼的黑色轿车驶进外交部旧址院门。这座带着晚清遗风的灰色二层楼在炮火洗礼后依旧完好,门廊上新漆的红五星显得格外醒目。车门打开,周恩来步履稳健地下车——这是他就任外长后第一次正式进驻新中国的外交部。

走进部长办公室,他略一环顾。厚地毯、雕花红木、满墙线装古籍,陈设颇为考究。同行的忙着解释:“这些都是北洋政府留下来的老家具,没花新钱。”周恩来抚摸着太师椅的扶手,道一句“旧物新用,省了人民的血汗”,随即提出一条硬杠:“任内不新建外交大楼,不添置豪华设备,办外交同样要过紧日子。”他的语气平和,却透出斩钉截铁。李克农、王炳南等人连声应诺,屋里气氛一下收敛起来。

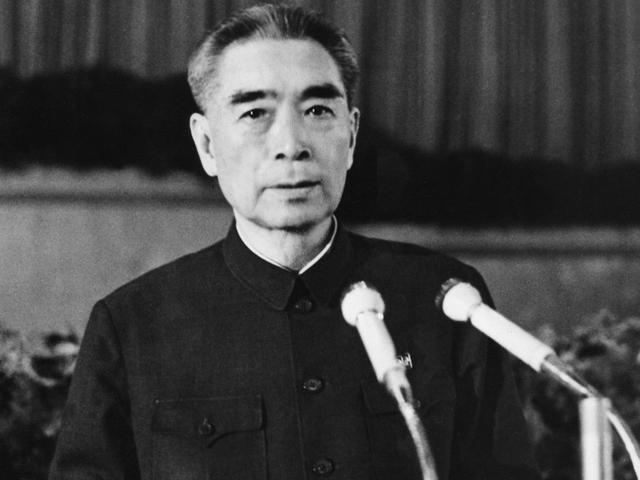

简单寒暄后,几人带着花名册步入东楼大厅。两百来号干部早已列座等待,新中国首届外交部成立大会就要开始。李克农宣布会议开场,口吻依旧沿用过去对周恩来的称呼:“请周总理讲话。”刚落音,周恩来微微摆手,笑意浅浅,却抛出一句:“先纠正一个小错——在这儿,应该叫我周外长。”短短十来个字,让会场先是一愣,继而爆出笑声,紧张感瞬间消散。周恩来借机再补一句:“到外交部就是普通科长的上级,咱们按职务来,别搞特殊化。”轻描淡写,却把平等、务实的工作作风定了调。

轮到点名环节盘配资,他一口气念出近百个姓名、籍贯、经历,语速不快却分毫不差。未到场,周恩来特意补充一句“他在莫斯科进驻”。点到李克农,顺手加了两句家常:“芜湖出的不止陶行知,还有你。”一句玩笑,让副部长忍不住回以会心笑。章汉夫则被问到与瞿秋白、张太雷的同乡渊源。几分钟里,部长与干部的距离被迅速拉近。

点名结束,周恩来话锋一转,直指人手不足。“要对接二百多个国家,外语人才却屈指可数,这事拖不得。”他当场拍板:从军队、地方、地下战线抽调懂外文、通国际法、政治可靠的干部;选派老红军出任驻外大使;实行集中培训,先学礼仪再学语言。李克农表示已物色几位将军任大使。周恩来点头,却又提醒:“衣着整齐是门面,但别搞西装革履一统天下,中山装一样显庄重。”简洁几句话,道尽新中国“自尊而不自大”的姿态。

午饭仍在部里食堂解决。部长同众人排队打饭,一份米饭、一碗家常豆腐,不加特殊菜。干部们原本拘束,一看周恩来也端着搪瓷碗,低声议论:“外长没官架子。”吃到一半,有年轻翻译凑过去请教法语发音,周恩来干脆放下筷子,现场纠正鼻化音,风趣之余颇见专业。

傍晚的成立晚会按时开场。舞曲响起,周恩来被数位女同事邀请。在旋转的华尔兹节拍里,他仍不忘轻声叮嘱旁人:“别踩对方脚后跟,外交礼仪从细节开始。”这一夜,东单老楼灯火通明,许多人第一次体会到外事工作兼具严谨与优雅。

短暂的热闹之后,任务接踵而至。1950年初,他亲自审定第一批驻外名单,强调“政治可靠、业务见长、生活简朴”三条标准;1951年,组织干部赴苏联、捷克培训,吸收各国谈判技巧;1953年,提出“勤俭外交”细则,规定驻外人员不得在洋行订做高档服装,礼宾车需购置二手车,能步行不乘车。作风立竿见影,不足五年,驻外大使馆网点扩展到二十余处,耗费却低于旧政府三分之一。

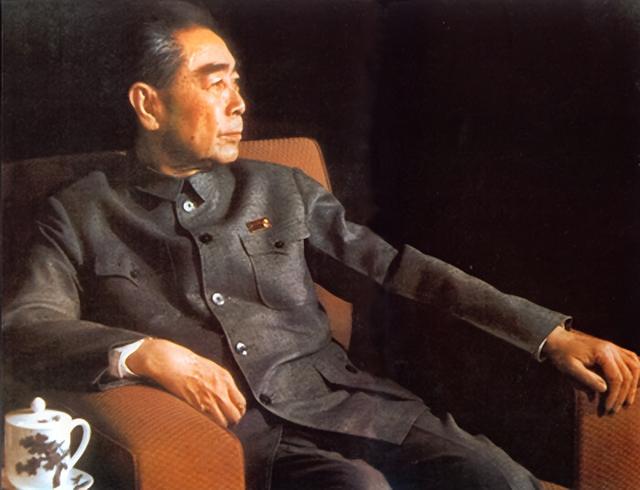

1954年3月,为筹备日内瓦会议,他夜以继日审阅情报、电报、备忘录,仍旧保持与新兵晚练外语的习惯。有人形容:“外长办公室的灯,比新华门亮得更久。”那场会议上,他一句“我们不求赞扬,但求共识”让对手折服;回到北京,他却先关心抽调来的年轻译员是否适应瑞士饮食。这种无形的温度,使外交部很快形成凝聚力。

回到最初那句“应该叫我周外长”,许多干部后来回忆,那不过一闪而逝的幽默,却让大家在紧张重任前卸下包袱,也准确提示了角色定位:在外交部,周恩来是政策定盘星,更是同事。自此,“周外长”三个字不仅是一段称呼,更成了一种风格——低调、务实、节俭、精准,直至多年后仍被视作新中国早期外交的注脚。

升富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。